「Webコンテンツの著作権を侵害された時の対処法」の記事は、2つのシリーズで構成されています。

第1回の記事では、「外部リンク」で検出した引用の良悪を判別して著作権の侵害するURLを特定する方法、「著作権侵害」の確認後にとるべき4つのステップの対処法、なぜ、これらの対処が必要なのかをその背景を理解できるよう解説しました。

第2回のこの記事は、「著作権侵害」の本質を考えて、「Google Search Control」の「外部リンク」を使って著作権を侵害しているWebページを見つける手順、「著作権侵害」を報告する手順とその方法を詳しくご紹介しています。

「著作権侵害」対象になる「著作物」とは?

「著作権」を取り巻く環境

ブログをはじめとするWebサイトやSNS(Social Network Service)を使って、インターネット上で世界中の人が世界中に情報を発信でき、世界中から情報を受信できるようになりました。こういった状況下で、「著作権」やその対象になる「著作物」に対する理解や考え方は、時間や環境の変化とともに、言葉や国/地域の異なる様々な立場の人たちで議論され続けています。

現在では、国際的に「著作権」を保護する「ベルヌ条約」(下線部のリンクはWIPO: World Intellectual Property Organizationの英語のデータベースを参照)が基本になっており、日本、アメリカ合衆国、中国、ドイツ、イギリス、フランス、ロシアなどをはじめとする世界の177の国(2019年5月現在)がこの条約を締結しています。

日本での「著作権」は著作権法第2条(2020年4月28日:施行、2018年7月13日:公布)で次のように表現されています。

思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

著作権法第2条

「著作権侵害」の基本的な考え方

「著作権侵害」はどのように定義(いつ、どこで、誰が、何を、どのように)されるのでしょうか。

- いつ:

- 「著作物」が創作された時点

- 正式な登録手続きを必要としない「無方式主義」の観点から、著作者の生存期間、および、著作者の死後50年が基本(国/地域によって、50年より長い場合と短い場合があります。)

- 「著作物」が創作された時点

- どこで:

- 著作物が使用されている国/地域

- だれが:

- 正当な権限を持たない第三者

- 独創的なコンテンツを創作した著作者、および、その使用を許可されたライセンス保持者を除く

- フェア・ユースなど例外を除く

- 正当な権限を持たない第三者

- 何を:

- 写真、動画、コンピューター・ソフトウェア、音楽、論文をはじめとする形となって、表現された他人のオリジナルの作品

- どのように(例):

- 著作権の効力が及ぶ範囲で

- 著作物を複製する行為

- 著作物(または、その複製を)を公表/展示/販売する行為

- 著作物を譲与/貸与する行為

- 著者の許可なしに改変を著作物にする行為

- 著作権の効力が及ぶ範囲で

著作権侵害の例外「フェア・ユース」とは?

「著作権侵害」に該当しない例外は「フェア・ユース」とよばれ、国/地域によって解釈が異なり、統一した見解はありませんが、次のような例をフェア・ユースとする解釈があります。

- 個人的な学習(学問・教育的な引用)

- 非営利目的のための研究(調査・批判)

公開されている著作物から引用元を明示した使用(目的上、正当な範囲内であることを前提として)

判断基準:

- 流用の目的とその性格

- 著作物の性質

- 流用された部分の量とその重要性

- 著作物の潜在的市場価値とその著作権侵害が及ぼす影響

「著作権侵害」問題を防止するための対策

著作権侵害を防止するために、普段より次の事項に配慮して対策をしておくことをおススメします。

- 独自のアイディアがあれば、それを可視化して公開(正式な登録は必要ではない)

- 「著作権」を主張して抑止力とするため、Webサイトに次を入れておく

- コピーライト(記号©)を明記

- プライバシーポリシーに「著作権」の記述

- 「著作権侵害」の最新状況を学び続け、対策を講じる

- 第三者の「著作物」を正当な範囲で引用する場合は、その「著者」に敬意を払い引用元を明確にする

- 「著作権侵害」の報告を行い、「著作者」の利益を守り、不正を是正する

インターネット上の著作権侵害ページの見つけ方

「Google Search Console」を使った著作権侵害ページの見つけ方

「Google Search Console」を使って著作権侵害ページを見つけるには、Googleアカウントの「ユーザーネーム」と「パスワード」を使って「Google Search Console」にログインして、あなたのWebサイトを「Google Search Console」に登録(無料)している必要があります。

「Google Search Console」にログイン後、左サイド・メニューから「リンク」をクリックして、「リンク」画面を表示させます。その右上にある「外部リンクをエクスポート」をクリックして、ダウンロードする情報選択のメニュー画面を表示させ、そこから「最新のリンク」を選んでクリックします。

- 「その他のサンプルリンク」に含まれる情報

- あなたのWebページを引用しているリンク元ページのURL

- 「最新のリンク」に含まれる情報

- あなたのWebページを引用しているリンク元ページのURL

- リンク元ページがGoogle検索登録された最終日(最終クロール日)

「最新のリンク」には最終クロール日が含まれて情報量が多くなるので、「その他のサンプルリンク」より「最新のリンク」をご利用になることをおススメします。

新しい「ファイル形式の選択」という画面が開き、そこから「csvをダウンロード」を選んでクリックして、ファイルをダウンロードします。

- Windows PCの場合、ダウンロードが完了したファイルはファイル・エクスプローラーで「ダウンロード」というディレクトリから見つけることができます。

ダウンロードしたCSVファイルをテキスト・エディタ(例えば、Windowsの「メモ帳」)で開くと、あなたの記事のURLを引用している外部サイトの記事のURLの一覧を見ることができます。

そのURLをインターネット・ブラウザで開いて、あなたの記事のURLをどのように外部サイトで引用し、取り扱われているかを確認・判断します。

著作権侵害を疑われる場合は、次のような情報を証拠として記録・保存しておきます。

- 「著作権侵害」が疑われるサイトのURL(引用先)

- 「著作権侵害」されている「著作物」を含むURL(引用元)

- 「著作権侵害」が疑われるURLの公開日とそれを第三者に説明できる証拠

- 著作権侵害を疑われるページ、または、画像などのコンテンツののスクリーン・ショット、または、該当ページすべてをPDFファイル等に記録・保存

- 後からURLの内容が著作権を侵害しているかどうか確認するため

Google検索サービスで問題コンテンツ登録有無の確認方法

検索サービスでデータベース登録の有無を調べる理由は、「著作権侵害」の報告先を決定するのに必要になります。

Google検索サービスには、大きく分けて次の3つがあり、その他の検索機能にはさらに次の3つが含まれています。

- 「Google検索」

- 「Google画像検索」

- 「その他の検索機能」

- Googleマップなどの地域の関連した情報としての口コミ、投稿、写真など(「ローカル・リスティング」)

- 検索キイワード入力時に表示される使用頻度の高い検索候補を示す「オート・コンプリート」

- 検索結果の横に表示される人物や場所、ものに関する情報を表示するナレッジパネルカード(ナレッジ・グラフ)

「Google検索」と「Google画像検索」についてみていきましょう。

「Google検索」による問題コンテンツの登録有無の確認

まず、「Google検索」(日本)で確認します。「Google Chrome」などのWebブラウザに”https://www.google.co.jp”と入力してみましょう。

「著作権侵害」が疑わしいWebページのURLを「Google検索」に入力します。「Google検索」の結果に「著作権侵害」が疑わしいページのタイトルや概略説明が現れ、それをクリックすると検索入力したURLと同じサイトのページがることで、このURLが「Google検索」に登録(インデックス)されているということがわかります。

「Google画像検索」による問題コンテンツの登録有無の確認

次に、「Google画像検索」(日本)で確認します。「Google検索」画面右上にある「画像」をクリックすることで、「Google画像検索」に変わります。

- 日本語の場合は「Google」のロゴの右下に画像検索と表示され、英語の場合は「Images」と表示されています。

「著作権侵害」が疑わしい画像の画像ファイルを「Google画像検索」にドラッグします。「Google画像検索」の結果に著作権のある画像が外部のサイトから発見でき、その入手元があなたの使用許可を得ていない事で、その画像が「Google画像検索」に「著作権侵害」が疑わしいサイトにより登録されているということがわかります。

別地域や別言語でも必要に応じてチェックを

「著作権侵害」が疑わしいサイトの言語が日本語とは限りません。また、日本以外の場所のサイトである場合もあるのです。

「Google Chrome」をはじめとするWebブラウザにに”https://www.google.co.jp/preferences”と入力してみましょう。

- サイドメニューバーの「検索結果」から「地域の設定」で国/地域を選ぶことができます。

- サイトメニューバーの「言語」から「Googleサービスで使用する言語 」で言語を選択できます。

必要に応じて、海外などの別地域や母国語以外の別言語でも検索する事をおススメします。

「著作権侵害の報告」の報告先は?

GoogleやMIcorsoftをはじめとするインターネット検索を運営しているインターネット・サービス・プロバイダーに「著作権侵害の報告」をすることができます。報告する前に、検索データベースに登録(インデックス)されていることを確認しましょう。

例えば、著作権を侵害しているWebページのURLを検索キイワードとして、Google検索に入力してみましょう。検索結果に著作権を侵害しているWebページのURLが表示される場合は、Googleの検索データベースに登録(インデックス)されているので、Googleに対して「著作権侵害」の報告をすることができます。

同様に、Bingの検索結果に出るようであれば、Micorsoftの検索データベースに登録されているということなので、この場合はMicorsoftに対して「著作権侵害の報告」をすることができます。

「著作権侵害」に対する具体的な対処方法

Googleサービスから著作権侵害コンテンツを削除する方法

Googleサービスから著作権を侵害している問題コンテンツを削除する依頼は次のURLより出します。

Googleサービス(例:「Google検索」、「Google画像検索」、「YouTube」、「Blogger/Blogspot」)で著作権侵害などの問題となるコンテンツが見つかった場合は、それを削除する通知をサービスごとに出すことを求めています。

「Google検索」から問題コンテンツを削除する方法

Googleサービスの中でGoogle検索を例として、別のサイトの記事内容をそのまま、あたかも独自の記事であるかのように取り扱っている問題コンテンツを削除する方法を見ていきましょう。

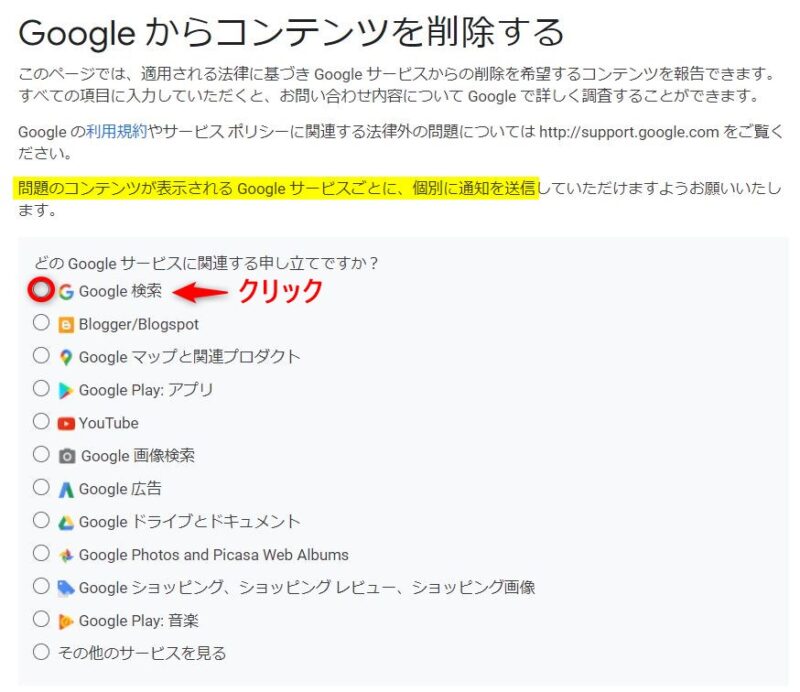

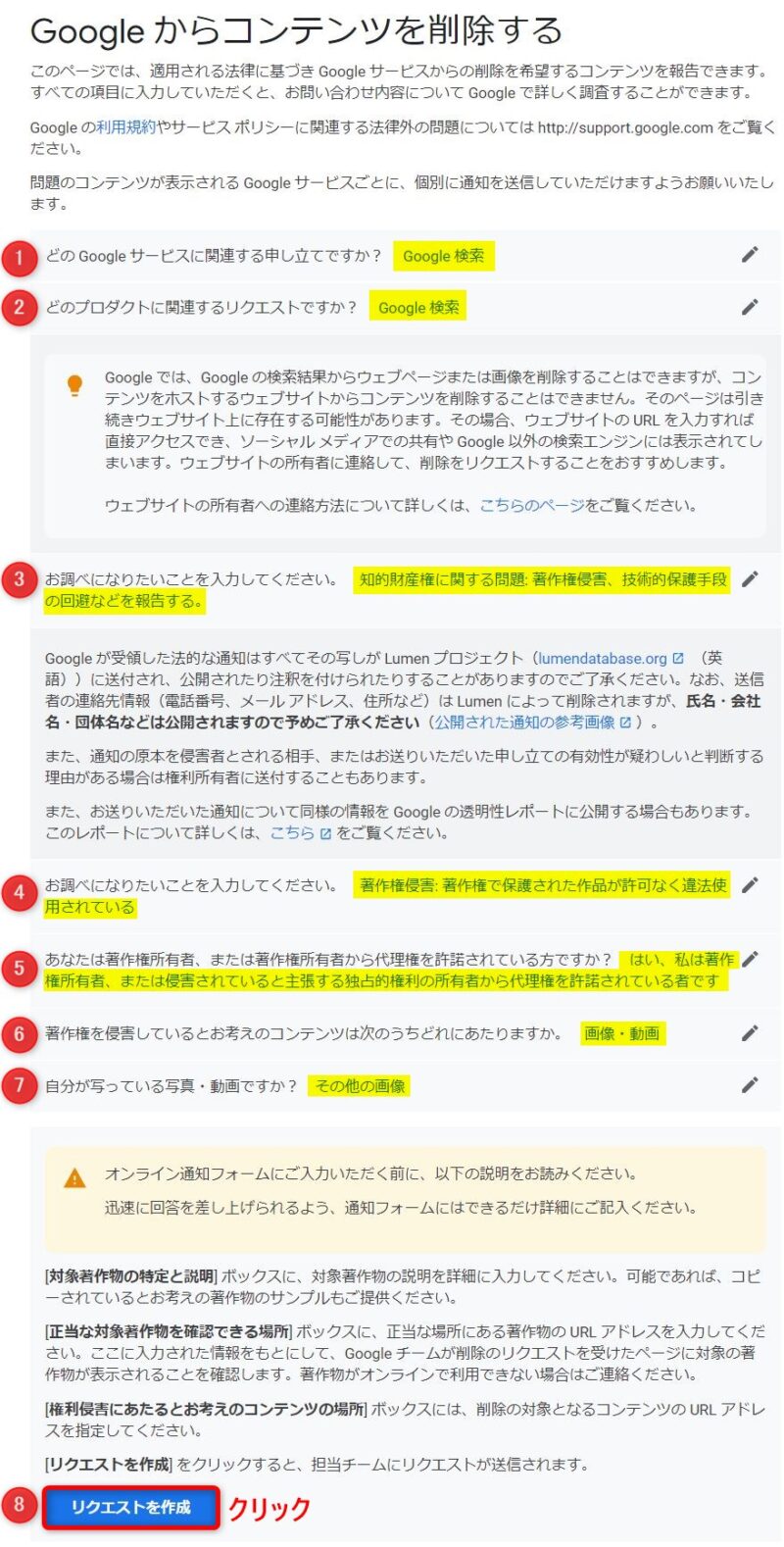

まず、「Google検索」の前にある〇をクリックして、「著作権侵害」が含まれるデータベースの登録を削除したいGoogleサービスを選択します。

報告する問題の内容を明確にするため、尋ねられた質問に対して最も近い回答を選んでいきます。

下記は、7つの質問とそれに対応した回答の選択(文字背景が黄色の部分)した参考例です。

- 質問に回答して、後で変更したい場合は、行末のペン形のアイコンをクリックすると編集することができます。

- 質問の回答が完了して、変更の必要がなければ、「リクエストを作成」をクリックします。

問題コンテンツの削除をリクエストするために重要な事は、申請者は著作権の所有者「本人」、または、本人から許可を得ている正当な「代理人」でなければならないということです。

逆SEOの例として、正当な著作権があるURLが虚偽の通報によりGoogle検索登録から削除されてしまったら、どのようにすればよいのでしょうか?

上記の7つの質問の4つ目「お調べになりたいことを入力してください」の選択肢は次の4つです。そこで、2つ目の「異議申し立ての通知」にチェックして、検索データベースからの登録削除が不当であることを論理的に説明して復元請求をしましょう。

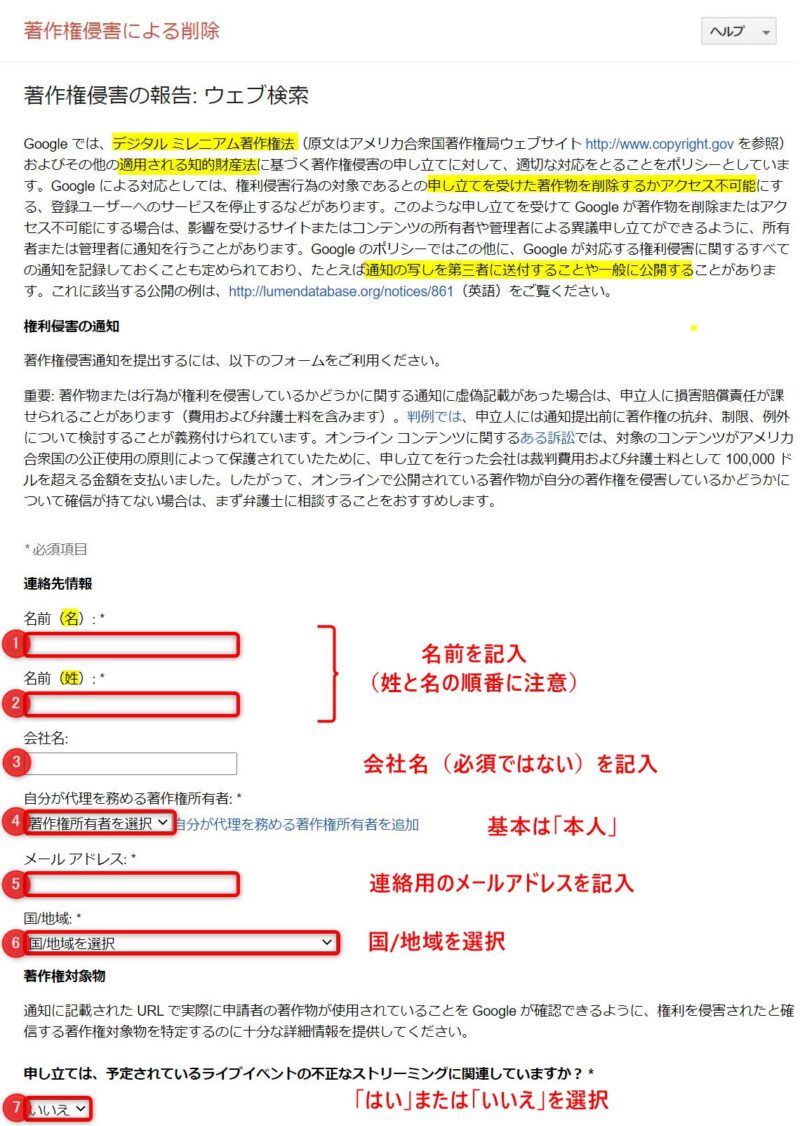

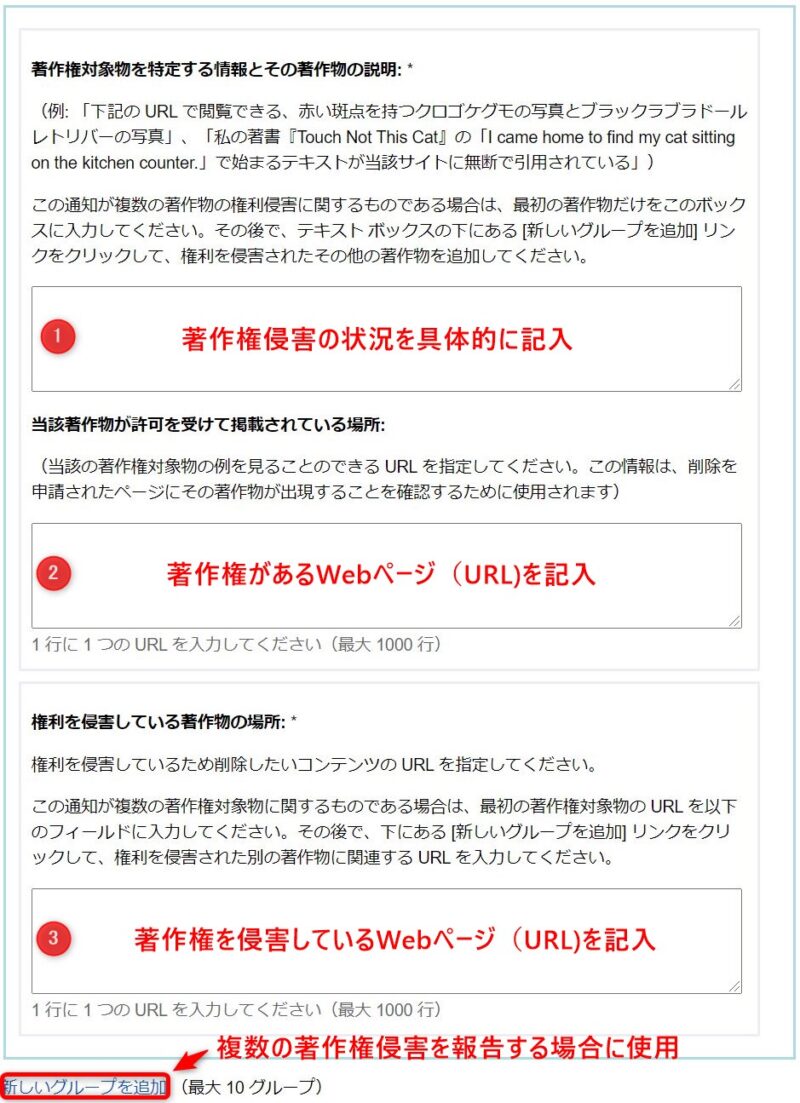

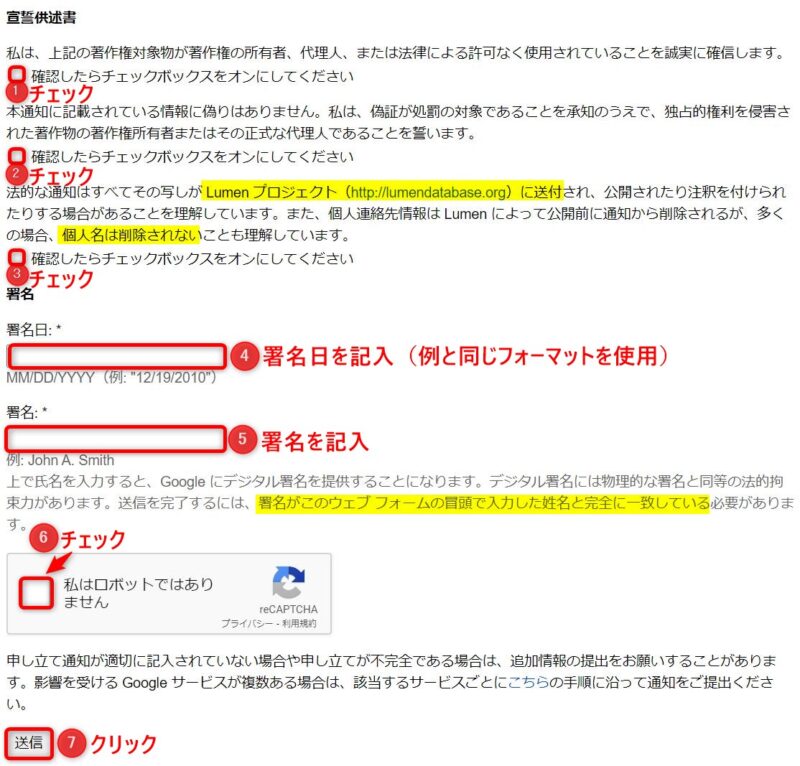

「Googleからコンテンツを削除する」に関する質問に答えることにより、下記の「著作権侵害による削除」の「権利侵害の通知」フォーム画面になります。

名前は名(Given Name) と姓(Family Name)に分かれていて、後述の先生供述書の署名と同じでなければなりません。また、ここに記入した個人情報である名前は後述の「Lumen」データベースでWebサイトを当して公開されます。

この中では次のことが明言されているので、注意しましょう。

- 「デジタルミレニアム著作権法」(DMCA: Digital Millennium Copyright Act)やその他の適用される知的財産法に基づいて、Googleは著作権侵害の通知に対処している。

- 日本の「著作権法」を基本としていない。

- 権利侵害の通知の記録は、個人情報である名前を含めて入力した情報が「Lumen」のデータベースで公開される(連絡先のメール・アドレスは公開されない)。

「Lumen」はWebコンテンツの削除や拒否などの通知データを収集・研究するプロジェクトです。ハーバード大学が運営する独立したプロジェクトで、LumenのデータベースはGoogleだけでなく、TouTube、Twitter、Wikipediaなどからデータ提供を受け、収集内容を公開しています。

マイクロソフトから知的所有権侵害コンテンツを削除する方法

マイクロソフトから知的所有権を侵害しているコンテンツを削除する依頼は次のURLより出すことができます。

最後に

Webコンテンツで著作権を侵害された時の対処法ということで、シリーズの2回記事で解説してきました。

第2回のこの記事では、Webサイトに投稿した記事が無断で第三者に流用された経験に基づいて、「著作権侵害」の考え方、「著作権侵害」しているWebページの見つけ方、そして、Webコンテンツで「著作権」を侵害された時の具体的な対処法を解説しました。

今回は、偶然、「著作権侵害」の被害者としての立場でしたが、時の流れとともに「著作権」や「著作物」に今までにない定義や新しい考え方がでてきて、「著作権侵害」の加害者にならないという保証はどこにもありません。

「著作権侵害」の被害者にも加害者にもならないように、普段から「著作権」に関連する最新の情報に目を向け、準備・対策していきましょう。

この記事を読むことで、インターネットの世界での「著作権侵害」の現状を認識するとともに、「著作権」の最新の定義を理解する機会となり、あなたのWebサイトの「著作権侵害」対策のお役に立てれば幸いです。